インタビュー記事の基本レイアウトとは?おしゃれなデザインとまとめ方を解説

監修

プロデューサー

谷古宇浩司

20年以上にわたってデジタルメディア事業およびデジタルマーケティング事業に従事。アイティメディア株式会社で「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia マーケティング」の編集長、株式会社インフォバーンで「DIGIDAY[日本版]」創刊プロデューサー、「Business Insider Japan」創刊編集長、株式会社はてなで統括編集長などを歴任。デジタルメディア運営の経験をいかし、クライアント企業のデジタルマーケティングの戦略設計コンサルティング、メディア構築、組織づくり等を支援している。2025年7月から株式会社アンドストーリー|株式会社スタジオ・ウーフーにプロデューサーとして参画。

監修

編集企画チーム/リーダー

橋本茜

1992年、大分生まれ。大学在学中に編集の仕事に憧れ、ブランディング会社で経験を積む。その後、現場のディレクションを学ぶために上京し、女性マーケティングを主軸とした編集プロダクションに勤務。アパレルを中心にカタログ制作やファッション誌の企画、撮影や誌面のディレクションを経験した。紙媒体だけでなく、Web業界での経験や知見も深めるため、2021年に株式会社アンドストーリー/株式会社スタジオ・ウーフーに入社。これまでの経験を活かし、編集ディレクターとして多種多様なコンテンツ制作に従事しつつ、チームマネジメントも手がける。

インタビュー記事の基本レイアウト・デザイン術

インタビュー記事の効果を最大限に引き出すには、構成要素ごとのデザイン設計が欠かせません。ここでは「読まれる記事」を作るために押さえておきたい6つの基本要素を紹介します。

インタビュー記事の基本レイアウト・デザイン術

①記事タイトル|読者の好奇心をくすぐる

タイトルは読者の第一接点であり、クリック率を大きく左右します。単なる事実の羅列ではなく、課題・成果・意外性のいずれかを軸に据え、読者の感情を揺さぶる構造にするのがコツです。以下で詳しく見ていきましょう。

(1)課題ベースで共感を生む

読者が「それ、うちと同じだ」と感じられる課題を提示することで、共感から記事への興味を引き出せます。具体的な問題提起から入ると、読み手の関心が一気に高まるでしょう。例として「教育体制のない会社が、なぜ過去最高益を出せたのか?」など、企業の抱える悩みに直結する構成が有効です。

(2)成果・数字でベネフィットを示す

記事タイトルに「成果」や「数値」を入れることで、読者は読む価値を瞬時に判断できます。例えば「ChatGPTで事務作業を30%削減」や「6か月で売上1.8倍に」など、具体的な変化が明示されていると信頼性も高まります。Before/Afterがはっきり見える設計が重要です。

(3)意外性・ドラマ性で目を引く

思わず続きを読みたくなるタイトルには、意外性やストーリー性が不可欠です。「赤字だった会社が半年で黒字に」「最初は反対だったが、今では全社導入」など、読者が「どうしてそうなったの?」と気になるような構成を意識しましょう。事例に変化やギャップがあると効果的です。

②アイキャッチ|本文の内容を頭出しする

アイキャッチ画像は、タイトルと並んで読者の関心を惹きつける重要なパーツです。単なる顔写真やロゴだけでは情報量が不足し、離脱を招くこともあります。具体的には、以下の3つのポイントを意識しましょう。

(1)信頼感+ストーリーを感じさせる

ただ人物が写っているだけの写真では、読者の心に残りません。背景が白や単調だったり、上半身だけで無表情だったりする写真は、情報が伝わりづらくなります。

読まれるインタビュー記事に必要なのは、笑顔や目線のある表情、オフィスや現場の背景、会議風景や作業中のカットといった動きやリアルを感じさせる構図です。会議室のホワイトボード、パソコンのディスプレイ、現場のツールなども映り込ませることで、企業の「今」が読者に伝わります。

(2)記事タイトルと違う角度でキャッチコピーをつける

キャッチコピーは、タイトルを補完するのではなく、もう一つの切り口で読者に訴求する役割を持たせると効果的です。読者が「自分ごと」として捉えやすくするために、角度の違う4つの型を使い分けましょう。

例えば「属人化していた業務を、月20時間削減した方法とは?」のような課題共感型、“無理だと思っていたDXが動き出した理由」のような変化型、「最初は正直要らない…と思ってました」のようなセリフ型、「なぜこの会社はツール導入で社風まで変わったのか?」という疑問提起型などです。画像と組み合わせることでクリック率も向上します。

(3)業界に合わせて色や構図を工夫する

アイキャッチの色や構図は、業界の持つ印象や読者の期待値に合わせることで、記事全体の一貫性が高まります。

例えば、ITやSaaS領域ではブルー系を基調にすると信頼感や冷静さが伝わりやすく、ヘルスケアや環境分野ではグリーン系を使うことで安心感や誠実さを印象付けられるでしょう。人材系や営業、スタートアップなど変革性のある分野では、赤やオレンジ系の暖色が情熱やスピード感を表現してくれます。

フォントや構図、余白の使い方も業界ごとのデザイン文脈に寄せることで、読者が直感的に「自分の業界だ」と感じやすくなります。

③リード文|読者に「自分ごと化」させる

リード文は、読者に「この記事は自分に関係ある」と思わせる役割を担います。効果的な構成は、共感→結論→背景→結びの順に展開することです。具体的なポイントは以下で見ていきましょう。

(1)共感:読者の悩みを代弁する

リード文は「この記事、自分に関係あるかも」と思わせる入口です。特にBtoBの読者は、自社の課題に直結するテーマでなければ読む意欲を持ちにくいため、まずは共感から始めるのが効果的です。

「業務の属人化が解消できない」「施策を打っても成果につながらない」「チーム内の情報が分断している」など、よくある悩みを代弁することで「わかる、それ!」という共鳴が生まれます。あえてネガティブな課題を提示して、共感と期待を同時に引き出しましょう。

(2)結論:この記事で得られることを提示

読者は「この記事を読むと、何がわかるのか?」を最初に知りたがっています。だからこそ、リード文には結論を先出しする構成が重要です。

「属人化の解消に成功した企業の実例」「ツール導入により営業フローが20時間削減された方法」など、記事内で得られる知見やヒントを端的に示すことで、読者は安心して読み進められます。

特に事例記事の場合、「この会社はどうやって成功したのか」というベネフィットを先に提示して、読む動機づけを強化しましょう。

(3)背景:なぜこの記事に価値があるのか

記事の独自性や読む意義を伝えるには、「この話にはどんな背景があったのか」を簡潔に示すのが有効です。例えば「この企業は、最初はツール導入に反対だった」「属人化が進みすぎてマネジメントに限界が来ていた」といった、ストーリーの始まりを伝えると、読者はドラマ性を感じ、自然と続きを読みたくなります。

企業がどういう状況から変化を遂げたのか、その転機を示して、読み手の関心と信頼を同時に高めましょう。

(4)結び:続きを読みたくなる一言

リード文の最後には、本文へと自然に誘導するフックが必要です。読者が「もっと知りたい」と思える問いや予告を添えることで、スクロール率を上げることができます。

例えば「彼らが導入を決断したあるきっかけとは?」や「その変化の裏には、思わぬ障壁があった」など、次の展開が気になる表現にするのがコツです。これは記事全体のリズムを作るうえでも効果的で、読者の離脱防止にもつながります。ストーリー型の記事では特に重要です。

④プロフィール|専門性・権威性・信頼性を担保する

プロフィール欄には、登場人物の信頼性を支える情報を盛り込みましょう。具体的には、以下の通りです。

(1)インタビュイーのプロフィール

インタビュイーの信頼性を補強するために、肩書きや役職、担当領域、業界歴などを具体的に記載することが大切です。読者は「この人の話は聞く価値があるのか?」を無意識に判断しており、プロフィールがその根拠になります。

例えば「マーケティング部 部長(在籍12年)」「営業DX領域を6年担当」などの情報があれば、専門性が伝わります。また、人柄やストーリー性を伝えるキャリアのエピソードも加えると、記事全体の読後感が温かくなり、読み手との距離も縮まります。

(2)インタビュアーのプロフィール

読者が記事に納得感を持つためには、「なぜこの質問がされたのか」が伝わる構成が重要です。そのため、インタビュアー自身のプロフィールも簡潔に記載しましょう。編集者、ライター、事業責任者など立場を示すことで、質問の切り口に必然性が生まれます。

例えば「SaaS分野で取材経験多数のライター」や「スタートアップ取材を専門とする編集者」などの記述があると、読者は記事への信頼度が高まるでしょう。

⑤本文|「インタビュイーだからこそ」を重視する

本文はただ会話をなぞるのではなく、読者にとって有益な情報を届ける編集視点が求められます。具体的なポイントは以下の5つです。

(1)インタビュイーのオリジナリティを大切にする

記事の核となるのは、他では聞けない「その人・その企業だからこその体験」です。汎用的なビジネス論や理想論ではなく、実際に取り組んだ当事者の声にこそリアリティがあります。

「属人化していた業務を見直した背景」や「導入時に現場で起きた混乱」など、他社には語れない具体的なエピソードが記事の説得力を高めるのです。インタビュイーが自ら体験したこと、悩んだこと、試したことを丁寧に言語化して、読者にとって学びのある記事に仕上げましょう。

(2)事実+感情をセットで書く

読者が共感し、深く理解するのは「何が起きたか」だけでなく「そのときどう感じたか」の部分です。「ツール導入に失敗した」だけでなく、「現場から強く反発されたとき、自分がどう悩んだか」まで描くと、読者は感情移入しやすくなります。

本音が伝わる言葉には、数字や制度では表せない重みがあります。インタビュアーはこうした感情面を引き出す質問を心がけ、編集時も感情が見えるような書き起こし・構成を意識することが重要です。

(3)自分語りではなく「読者目線」で再編集する

記事はインタビュイーの自己紹介ではなく、「読者にとって役立つ気づき」を届ける場です。語られた言葉をそのまま羅列するのではなく、「この発言は読者にどう響くか」という視点で取捨選択・再構成する必要があります。

時には発言の順番を変えたり、背景情報を補足したりして文脈を整理しましょう。例外として、感情の熱量が強い場面は生の声として原文を生かすと印象が深まります。

(4)変化のプロセスを丁寧に執筆する

読者がもっとも知りたいのは「何がどう変わったのか」ではなく「なぜ、どうやって変えられたのか」という変化の過程です。そこで有効なのが、Before(課題)→ Turning Point(きっかけ)→ After(結果)の流れです。

「属人化で業務が回らなかった」→「あるツールとの出会いでマインドが変化した」→「チームで業務を共有できるようになった」など、時系列に沿って書くことで説得力とストーリー性が生まれます。変化の背景にある葛藤や迷いも伝えましょう。

(5)読者に刺さる問いを記事に残す

記事の中に「問い」を残すことで、読者は読み終えたあとも自分の業務に置き換えて考えるきっかけが得られます。「この課題、あなたの現場でも起きていませんか?」や「もしあのとき、導入を見送っていたらどうなっていたと思いますか?」といった一言で、読後の余韻と印象を残しましょう。

記事の最後や転換点の直後など、問いかけが自然に響く場所に配置すると効果的です。思考のスイッチを入れる問いは、読者の行動変容にもつながります。

⑥関連記事・参考文献のリンク|読者の興味を深掘りする

記事末尾に関連コンテンツへのリンクや参考文献を添えることで、サイト内回遊を促進できるでしょう。E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点からも、他記事への導線や引用元の明示は信頼性向上に貢献します。

以下では2つの視点から関連記事・参考文献のリンクを貼ることの重要性を紹介します。

(1)関連記事はSEO効果を高める

インタビュー記事の末尾に関連コンテンツへのリンクを設置することで、SEOにも好影響を与えます。例えば、同じ企業の過去記事や類似テーマの記事を内部リンクでつなぐことで、E-E-A-Tの観点が強化され、Googleからの評価も高まりやすくなります。

また、読者が他の記事にも興味を持ちやすくなるため、サイト内の回遊率が上がり、平均滞在時間も延びやすくなります。単に誘導するのではなく、文脈に合った関連記事を選ぶことが重要です。

(2)参考文献を添付して著作元を明らかにする

記事内で公的機関の統計データや業界レポート、インタビュイーの著書などを引用した場合は、必ず出典を明記しましょう。引用元を明示することは、著作権保護の観点だけでなく、記事全体の信頼性や透明性を高めるうえでも欠かせません。

参考文献リンクを正しく貼ることで、「この情報は信頼できるものだ」と読者に安心感を与えられます。

谷古宇浩司

取材記事とSEO記事は根本的に異なります。取材記事はインタビューした内容を原稿に書き起こしますが、SEO記事は競合の構成をベンチマークにして執筆する必要があります。

インタビュー記事のレイアウトは3種類

インタビュー記事には、読者体験を左右するレイアウトの型があります。ここでは代表的な3つの形式を紹介し、それぞれの特徴と活用シーンを解説します。

インタビュー記事のレイアウトは3種類

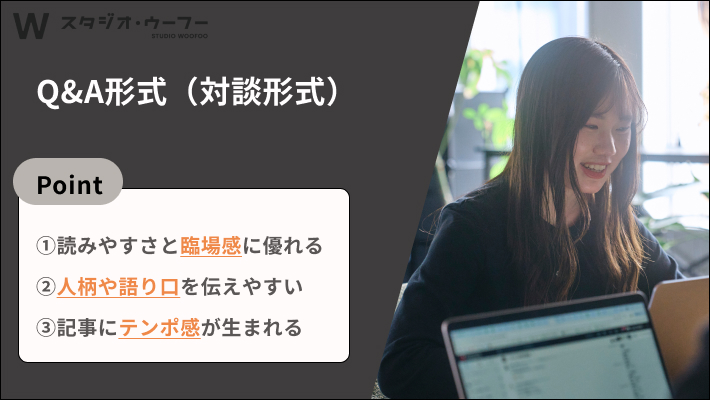

Q&A形式(対談形式)

もっとも一般的な形式がQ&A形式です。インタビュアーとインタビュイーの会話がそのまま書き起こされるため、テンポよく読み進められます。特にWebメディアや採用広報でよく使われ、対話の臨場感が読者との距離を縮める効果が期待できます。

ただし、会話が冗長になりがちな点には注意が必要です。編集時には情報の要不要を見極め、読者にとって有益なやりとりだけを残すよう心がけましょう。

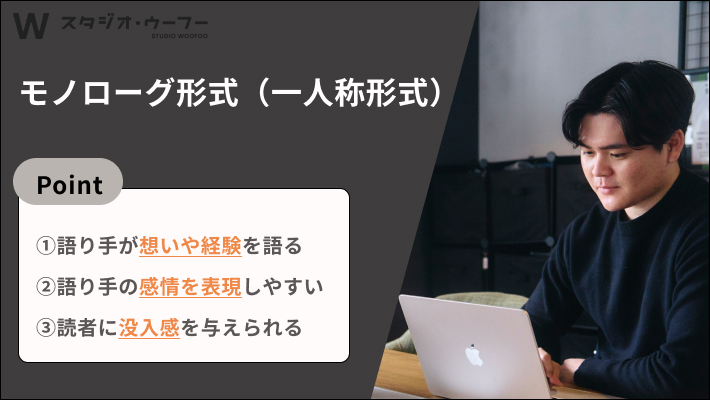

モノローグ形式(一人称形式)

モノローグ形式は、インタビュイーが語った内容を一人称視点で再構成するスタイルです。自分の言葉で語られるため、ストーリー性やエモーショナルな要素を際立たせるのに適しています。BtoBでもスタートアップやベンチャー、個性を前面に出したい事例にマッチします。

ただし、編集者側の脚色が入りすぎないよう、事実と感情のバランスに注意が必要です。

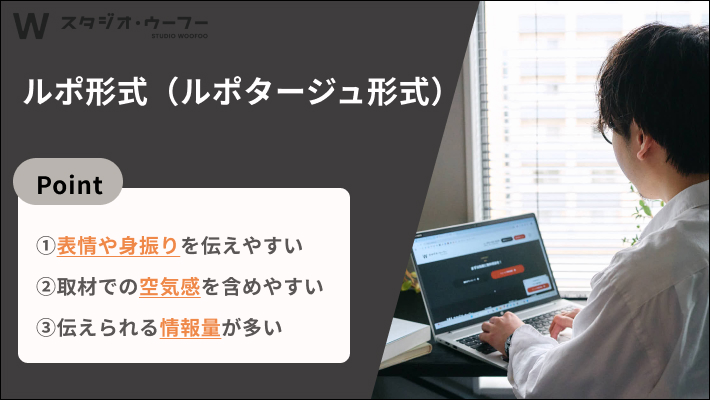

ルポ形式(ルポタージュ形式)

ルポタージュ形式では、第三者の視点からインタビュー内容を客観的にまとめます。新聞やビジネス誌などで多く用いられ、論点整理や客観的な解釈が求められる場面に向いています。

特に複数人インタビューや専門性の高いテーマでは、整理された三人称の構成が効果的です。読みやすさと説得力の両立を意識し、適切な要約と補足を加えると完成度が高まります。

谷古宇浩司

形式によって読者に与える印象が異なります。特にQ&A形式ではテンポ感が出やすく、読者に飽きを感じさせることなく、記事を展開できます。モノローグ形式やルポ形式が最適な場合もあるため、自社をどう見せたいかを基準に選定してみてください。

レイアウト・デザイン術で「読まれる記事」にする方法

文章だけで構成された記事は読みにくく、離脱率も高くなりがちです。ここでは視認性・可読性を高め、読者がスムーズに読み進めたくなるレイアウトとデザインの工夫を紹介します。

レイアウト・デザイン術で「読まれる記事」にする方法

強調したいところに太字と下線を使う

重要なキーワードや要点には太字や下線を活用すると、読者の視線を自然と誘導できます。ただし、強調のしすぎは逆効果になるため、1段落に1つ程度にとどめるのが効果的です。

例えば「属人化の解消」や「30%削減」など、読者のメリットに直結する部分に限定して使うと、インパクトが高まるでしょう。Web記事の場合はアクセシビリティの観点からも装飾の使い方が評価対象になるため、過剰にならない範囲で整えておくことが望ましいです。

内容のまとまりごとに改行と段落を使う

読者が読みやすいと感じるかどうかは、段落の設計に大きく影響されます。一つのトピックがダラダラ続くと内容が頭に入りにくく、離脱の原因になります。

基本は3〜5行ごとに改行を入れることを意識し、段落ごとに一つの論点や話題に絞って展開しましょう。視覚的な余白が生まれることで読者のストレスが軽減され、最後まで読み進めやすくなります。

インタビューで撮影した画像を挿入する

文章だけで構成された記事よりも、人物写真や現場写真がある方が読者の理解と信頼は深まるでしょう。特に、インタビュイーが作業中だったり、会議の場面だったりするような「動きのある写真」は、読み手の想像力を引き出します。

また、画像のキャプションに補足情報を入れると、文章だけでは伝わらない情報を補えるうえ、滞在時間の向上にもつながるでしょう。撮影時には背景や表情に意識を向け、伝えたい世界観にマッチするカットを選ぶことが重要です。

図や表を用いて本文を補足する

インタビュー記事にデータやプロセスが含まれる場合、図や表を併用すると視覚的な理解が深まります。例えば「導入前後の工数比較」や「チーム構成の変化」など、口頭では複雑になりがちな説明も図解を用いることで一目で把握できるようになります。

また、読者が記事を「保存したい」「シェアしたい」と感じる要素にもなるため、読み応えのあるコンテンツを作るうえで効果的です。内容が定量的なときこそ、ビジュアルの力を借りてください。

専門用語は注釈で補足する

BtoB記事では専門用語が避けられない場面もありますが、そのまま書いてしまうと読者の理解を妨げてしまいます。記事内で初めて登場する用語には、かっこ書きや脚注で簡潔に補足を入れると親切です。

例えば「MAツール(マーケティングオートメーション)」や「オンボーディング(導入支援)」など、略語や業界特有の用語はなるべく具体的に説明を加えましょう。専門性を担保しながらも、読者との距離を縮める工夫が信頼につながります。

インタビュー記事のレイアウトで悩む人の解決法

「どうまとめたら伝わるのか分からない」「レイアウトに自信がない」と感じている方へ。ここでは、誰でも実践できるレイアウト改善のヒントを紹介します。

インタビュー記事のレイアウトで悩む人の解決法

書籍やYouTubeでデザインを学ぶ

取材記事のレイアウトに迷ったときは、書籍や動画で基礎から学ぶのが効果的です。例えば、編集技法や文章構成を扱った専門書は、記事の見せ方に関する知識が体系的に得られます。

また、YouTubeでも「インタビュー記事の構成」「Web記事のデザイン」などを検索すれば、実例を用いた解説動画が多数見つかります。中でも雑誌編集者やメディア運営者による解説は、実務で活用できる視点が豊富で参考になるでしょう。

すぐに真似できるテンプレート例などを取り入れると、初心者でもクオリティを高められます。

雑誌を読んでプロのデザインに触れる

紙媒体の雑誌は、レイアウトの完成形が詰まった学習教材ともいえます。特にインタビュー特集や対談記事が多く掲載されているビジネス誌やカルチャー誌を読むと、文字とビジュアルのバランス、段落の切り方、写真の使い方などが自然と身につきます。

また、横書き/縦書きの違いによる印象や、余白のとり方も参考になるでしょう。Web記事と雑誌は異なる媒体ですが、「読者に読みやすく伝える」という本質は共通しています。プロが実践している表現を取り入れて、独自のフォーマットを磨いていきましょう。

記事制作のプロに相談してみる

どうしても自分だけで完成度を高めきれない場合は、プロのライターや編集者に相談するのが近道です。BtoB領域に特化した制作会社やフリーの編集者には、業界やメディアごとに適した構成の知見が蓄積されています。

特に、アイキャッチの設計やリード文の見せ方などは、読者の離脱率に直結します。取材から撮影・編集・デザインまで一貫して対応できる外注先に相談すれば、社内のリソースを温存しつつ高品質な記事作りが可能になるでしょう。

スタジオウーフーでは、専門分野ごとのライターをはじめ、全国のカメラマンや編集者が在籍。取材から撮影・編集・校正・原稿作成までを一括で対応できる体制を整えています。地方取材も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。