読みたくなるインタビュー記事の書き方|取材方法や記事構成を解説

監修

プロデューサー

谷古宇浩司

20年以上にわたってデジタルメディア事業およびデジタルマーケティング事業に従事。アイティメディア株式会社で「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia マーケティング」の編集長、株式会社インフォバーンで「DIGIDAY[日本版]」創刊プロデューサー、「Business Insider Japan」創刊編集長、株式会社はてなで統括編集長などを歴任。デジタルメディア運営の経験をいかし、クライアント企業のデジタルマーケティングの戦略設計コンサルティング、メディア構築、組織づくり等を支援している。2025年7月から株式会社アンドストーリー|株式会社スタジオ・ウーフーにプロデューサーとして参画。

監修

編集企画チーム/リーダー

橋本茜

1992年、大分生まれ。大学在学中に編集の仕事に憧れ、ブランディング会社で経験を積む。その後、現場のディレクションを学ぶために上京し、女性マーケティングを主軸とした編集プロダクションに勤務。アパレルを中心にカタログ制作やファッション誌の企画、撮影や誌面のディレクションを経験した。紙媒体だけでなく、Web業界での経験や知見も深めるため、2021年に株式会社アンドストーリー/株式会社スタジオ・ウーフーに入社。これまでの経験を活かし、編集ディレクターとして多種多様なコンテンツ制作に従事しつつ、チームマネジメントも手がける。

インタビュー記事は3種類!書き方で伝わり方が変わる

インタビュー記事は、同じテーマでも表現方法によって読者への印象が大きく異なります。主に使われるのは「Q&A形式」「モノローグ形式」「ルポ形式」の3パターン。それぞれに適した使い方があり、記事の目的や対象者の個性に合わせて選ぶことが重要です。

インタビュー記事は3種類!書き方で伝わり方が変わる

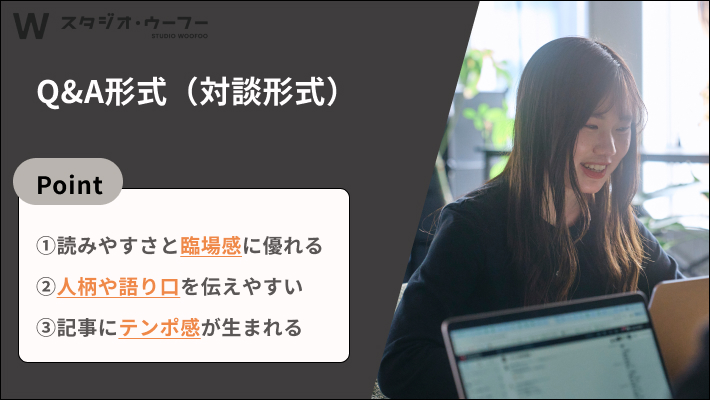

Q&A形式(対談形式)

Q&A形式は、質問者と回答者が交互にやりとりを行う最も一般的なスタイルで、読みやすさと臨場感に優れています。質問と回答が明確に分かれているため、読者は対話の流れをそのまま追え、内容を理解しやすいのが特長です。

特に、対象者の人柄や語り口をリアルに伝えたい場合に効果的で、声のトーンや表情までも想像できるような臨場感を出せます。また、Q&Aの流れによって会話が自然に展開されるため、記事全体にテンポ感が生まれ、読者の離脱防止にもつながるでしょう。

| 【Q&A形式】 Q:今回の憲法改正についてはどのように思われますか? A:国民の意思が反映されたものではなく、アメリカの圧力によって可決したものだと認識しています。 |

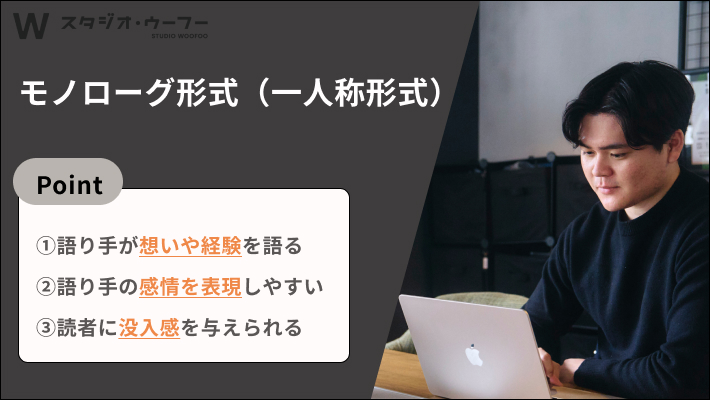

モノローグ形式(一人称形式)

モノローグ形式は、インタビューイー自身が語り手となり、一人称で想いや経験を語っていくスタイルです。文章がストレートに読者に届くため、強いメッセージ性や感情表現がしやすく、印象に残りやすいのが特徴です。

記者の介入が少なく、読者が話し手と一対一で向き合うような没入感を得られるため、著名人や専門家、経営者など、個人の価値観や信念を深く伝えたいときに適しています。構成力は必要ですが、他の形式よりも印象的な記事に仕上げやすいのが魅力です。

| 【モノローグ形式】 政治評論家のOOです。今回は私が専門分野としている政治学についてお話しします。その中でも国民の関心が高まりつつある「憲法改正」を深掘りしていきます。 |

例:日本生産性本部「実践「生産性改革」:角野 然生 中小企業庁長官インタビュー」

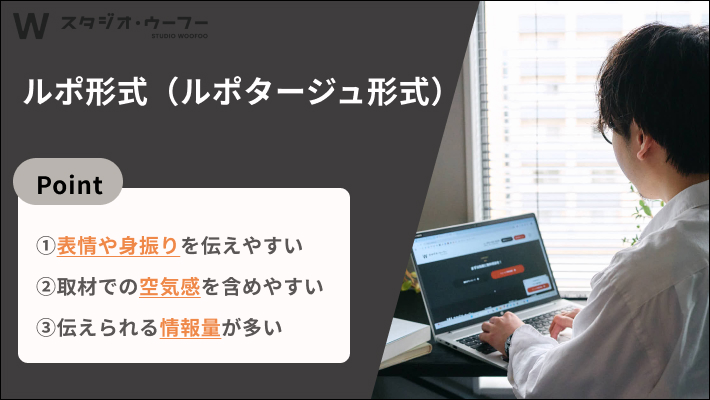

ルポ形式(ルポタージュ形式)

ルポ形式は、インタビューアーが第三者として記事を執筆するスタイルで、客観性と文章力が必要です。対象者の言葉に加えて、表情や身振り、取材場所の雰囲気なども描写しながら記事を展開していきます。

読者にとっては情報の厚みやリアリティが増し、まるでその場に立ち会っているような没入感が得られます。一方で、ライターには要点を整理しながら取材全体をストーリーとして構築する力が求められるため、経験が重要です。

特に、単なる事実だけでは伝わらない空気感や価値観を届けたいときに有効な手法です。

| 【ルポ形式(ルポタージュ形式)】 今回はTVに有識者として出演しているOOさんをお招きして、物議を醸している「憲法改正」についてお話を伺った。 |

例:Jera

谷古宇浩司

特にルポ形式では、取材時の雰囲気や口調など、その場でしか感じ取れないことを原稿に書き起こします。後から「ルポ形式にしたい」となっても、記憶が薄れてしまっては原稿が完成しません。あらかじめどの形式で執筆をするのか決めておけば、その形式にあった取材を行うことができるでしょう。

面白いインタビュー記事の書き方やコツとは?

読者の心をつかむインタビュー記事には、事前の準備だけでなく、取材者自身の心構えが欠かせません。目的を意識せずに臨んでしまうと、核心に迫る質問ができず、表面的な話しか引き出せないこともあります。また、会話が盛り上がらず、相手が言葉を選びすぎてしまう原因にもなります。

さらに、取材後に「どこをどうまとめればいいかわからない」と編集に苦戦するケースも少なくありません。大切なのは、記事の読者像や構成の方向性をあらかじめイメージしながら取材に臨むことです。

次のセクションではその「事前準備」のコツを詳しく解説しますが、専門性が高いテーマや相手に関しては、プロのライターに依頼するという選択も有効です。

①事前準備|インタビュー内容をまとめる

インタビュー記事の質は、当日のやりとりよりも事前準備に大きく左右されます。目的・読者像・構成・質問内容を明確にしておくことで、取材がスムーズになるだけでなく、相手の魅力を最大限に引き出せるでしょう。以下では、事前準備のポイントを紹介します。

①事前準備|インタビュー内容をまとめる

(1)インタビューの目的を明確にする

インタビュー記事を制作する際は、まず「何のためにこのインタビューを行うのか」という目的をはっきりさせましょう。採用広報なら「働く人の価値観や社風を伝える」サービス紹介なら「導入背景や成果を語ってもらう」など、ゴールによって質問内容や構成が大きく変わってきます。

目的が不明確なままだと質問に一貫性がなくなり、記事としてもぼんやりとした印象になります。読者に届けたいメッセージを言語化することで、インタビューの流れに軸が生まれ、相手への問いかけも深くなるでしょう。

(2)ターゲット(読者)を設定する

誰に向けてこの記事を届けたいのかを明確にすることは、取材前の重要なステップです。読者像によって、使う言葉のトーン、掘り下げるべき情報、伝え方の切り口が全て変わります。例えば、学生向けなら平易な言葉とやりがいの話に重きを置き、経営者向けなら数字や戦略に関する質問が有効です。

記事に登場する人物やエピソードも、読者の関心に寄り添った内容に編集すべきです。ターゲットを具体的に思い描くことで、読者が「自分ごと」として読める内容に近づき、共感や理解につながりやすくなります。

(3)インタビュー記事の構成を決定する

Q&A形式やモノローグ形式、ルポ形式など、どのスタイルで記事を仕上げるかを取材前に決めておきましょう。会話の組み立てや質問の順序にも反映しやすくなります。

Q&A形式なら一問一答を意識して質問を準備します。ルポ形式なら会話の流れだけでなく、場の空気や背景となるストーリーも含めた観察が必要です。また、事前に想定しておく構成案があれば、取材中に話が広がっても軌道修正しやすく、編集時にも整理が容易になります。

記事全体の読みやすさや魅力を左右するため、構成を「後回し」にせず、あらかじめ意識しておくのがプロのやり方です。

(4)インタビュー相手を事前に調査する

相手に関する事前リサーチは、深い話を引き出す上で欠かせません。SNS、過去の登壇、メディア出演、著書、ブログなどをもとに、相手の価値観や得意分野、過去のエピソードなどをできるだけ把握しておきましょう。

表面的な質問では出てこない本音や、その人らしさが現れる言葉を引き出すには、相手の発信や活動に対する敬意と理解が不可欠です。また、本人にとっても「ちゃんと調べてくれている」と感じられることで、よりリラックスした空気が生まれ、取材の質が高まります。リサーチは単なる準備ではなく、対話の質を高める仕込みだと捉えましょう。

(5)質問表を作成する

質問表は、インタビューの流れをデザインする設計図のようなものです。単に聞きたいことを並べるのではなく、記事の目的や構成、読者の知りたいポイントを意識して順序立てて準備しましょう。

導入では「背景」や「今に至る経緯」を、後半では「価値観」「未来への展望」など深掘りする構成が一般的です。また、質問には「Why」「How」など、相手の思考や意思決定の過程にフォーカスできる切り口を多めに用意すると、表面的ではない語りが引き出せます。予定外の流れにも対応できるよう、質問は多めに準備しておくと安心です。

②インタビュー取材当日|取材のやり方を確認する

準備が万全でも、当日の立ち振る舞い次第でインタビューの質は大きく変わります。相手の緊張をほぐし、自然な会話を引き出しながら、記事として伝えるべき情報を的確に回収しなければなりません。ここでは、取材時のポイントを解説します。

②インタビュー取材当日|取材のやり方を確認する

(1)録画・録音を行い、内容を見返せるようにする

取材の場では、相手の表情や話の流れに集中するためにも、録音・録画は必須です。音声や映像を記録しておけば、後から正確な文字起こしができるだけでなく、当日の感情や空気感も再確認できます。

また、発言のニュアンスや間の取り方など、リアルタイムでは気づけなかったポイントも把握できるため、表現の精度が高まります。万が一の聞き漏らしや誤解を避けるためにも、複数のデバイスでバックアップを取るのが理想です。

記録することに許可が必要な場合は、事前に相手に丁寧に説明し、了承を得ておきましょう。

(2)アイスブレイクを行い、話しやすい環境をつくる

緊張感が漂うまま本題に入ってしまうと、相手の口が重くなり、自然な言葉が出にくくなります。そのため、取材冒頭では軽い雑談や共通点の話題を取り入れて、空気をほぐすことが大切です。例えば、天気や趣味などについて触れるだけでも効果的です。

相手が笑顔になったり、視線が柔らかくなるのを感じたら、リラックスした状態になった合図。そうした場づくりは、信頼関係の構築にもつながり、話の深度や率直さが格段に変わってきます。取材は情報収集であると同時に、人と人との関係づくりでもあるという意識を忘れないようにしましょう。

(3)相手の話に集中し、メモは最低限にとどめる

インタビュー中は、会話に集中し、相手の目を見て話を聞く姿勢が重要です。手元のメモばかりに目を落としていると、相手の気持ちや流れに気づけなくなり、せっかくのチャンスを逃してしまいます。

録音していればメモを最小限に抑えることができるので、その分、相手の表情や話のテンポに注意を向けられます。どうしてもメモを取りたい場合は、キーワードや印象的なフレーズのみを簡潔に記録する程度にとどめましょう。

また、話を聞きながら「なるほど」「それは面白いですね」とリアクションを返すことで、相手も話しやすいと感じ、会話がスムーズに進みやすくなります。

(4)質問の質を高める「5W1H」を意識する

良質なインタビューには、的確な質問設計が欠かせません。「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「なぜ(Why)」「何を(What)」「どのように(How)」という5W1Hの視点を意識することで、会話が深まり、読者にとって有益な情報を引き出せます。

特に「なぜ」と「どうやって」に着目した質問は、相手の価値観や工夫、経験が語られやすくなり、内容に厚みが生まれます。一方的に質問を投げるのではなく、相手の返答に応じて次の問いを柔軟に変えていくことも重要です。予定調和に終わらず、思わぬ切り口から話が広がるような、ライブ感ある会話を意識しましょう。

(5)本筋から逸れた質問をして、話を深掘りする

インタビューでは、想定外の話にこそ本音や本質が隠れていることがあります。予定していた質問に固執せず、会話の中で相手の表情が変わった瞬間や、言葉に熱がこもった場面を見逃さないようにしましょう。

そうした場面では、「今のお話、もう少し詳しく伺ってもいいですか?」と柔らかく促すことで、相手が自発的に語ってくれる流れを作れます。話が脱線したとしても、それが新たな発見や記事の個性につながることも多いため、話の流れを断ち切らずに活かす姿勢が重要です。

③インタビュー・取材の記事作成から公開まで|読者を意識する

インタビュー後の編集工程は、単なる文字起こしではなく、読者に伝わる「記事」として再構築する作業です。読みやすさと構成、情報の精度を意識し、発信する目的に応じた形に整えていきましょう。以下で具体的な手順を解説します。

②インタビュー取材当日|取材のやり方を確認する

(1)文字起こしをして、詳細な情報を見逃さない

取材後は録音や録画をもとに、文字起こしをしましょう。話し言葉をそのまま書き出すことで、会話のニュアンスや細かい言い回し、感情のこもった部分なども含めて把握できます。聞き流していた一言が、記事のタイトルや見出しに使えるキーワードだったと気づくこともあるでしょう。

また、事実関係の確認にも役立ち、編集段階での誤解や誤引用を防げます。音声認識ツールやAIを使えば効率化も可能ですが、最終的には手作業での確認と修正が欠かせません。細部にこそ価値が宿るため、起こす作業も丁寧に行うことが大切です。

(2)相手のキャリアを記事冒頭で紹介する

インタビューの冒頭には、対象者の肩書きや経歴、活動領域などの「人物背景」を簡潔に紹介することが大切です。読者は「この人はどんな立場から話しているのか」「どんな経験があるのか」を把握でき、その後の内容に信頼性と説得力が加わります。

また、人物紹介は読者との距離感を縮める役割もあります。親しみやすいエピソードや人柄が垣間見える情報を添えることで、読み手の興味や感情を引き出せます。単なるプロフィールの羅列ではなく、記事全体の文脈につながる形で紹介文を構成するのがコツです。

(3)構成で全体感をつかみながら執筆する

記事全体の構成は、読者の集中力や理解を左右する大きな要素です。話の順番をそのまま再現するのではなく、「読みやすく」「伝わりやすく」なるように再配置しましょう。例えば、話の結論を先に提示してから背景を語る「逆三角形型」や、物語のように時系列で並べる「ストーリー型」など、内容や目的に応じた構成パターンを選ぶと良いでしょう。

話が広がりすぎてしまう場合は、テーマごとに章立てするなどして整理し、読者が迷子にならない設計を心がけてください。構成は記事の「設計図」であり、ライターの腕の見せ所でもあります。

(4)図解を用いて読者の理解を促進させる

文章だけでは伝わりにくい情報は、図やグラフ、図解などを活用することで、読者の理解が格段に深まるでしょう。特に専門用語や複雑なプロセス、数値を含む内容などは、視覚的な工夫を加えることで読みやすさが向上します。

また、見出しや段落に適度な空白を入れたり、装飾を取り入れたりと、スマートフォンやPC画面でも視認性を高めましょう。インタビュー記事は文字量が多くなりがちですが、要点が視覚的に整理されていると読者の離脱を防ぐ効果もあります。読者目線に立ち、理解の“つまずき”を補う配慮を意識しましょう。

(5)編集と校正・校閲を行い、クオリティを担保する

インタビュー記事の価値は、内容だけでなく「読みやすさ」と「正確さ」にも左右されます。そのため、編集段階では冗長な表現の整理や話のつながりの明確化、語尾のリズム調整などを丁寧に行いましょう。

さらに、誤字脱字や事実誤認、言い回しの違和感を排除するために、校正・校閲も欠かせません。可能であれば第三者の目を通すことで、客観的な読みやすさや情報の抜け漏れにも気づけるでしょう。細かな推敲の積み重ねが、読者の信頼につながる記事作りの基礎となります。

(6)インタビュー相手のチェックを経て、公開する

最終稿が完成したら、必ずインタビュー相手に確認してもらいましょう。内容の誤解や事実関係の誤りがないかをチェックしてもらうことで、トラブルを防ぐだけでなく、相手との信頼関係の維持にもつながります。

特にセンシティブな話題や業界特有の表現が含まれる場合は、確認なしでの公開は避けるべきです。また、事前の合意内容を超える編集が必要な場合は、その都度説明と相談を行う姿勢が大切です。最終確認の段階まで丁寧に対応することで、記事の質と人間関係の両方を高められるでしょう。

谷古宇浩司

原稿のクオリティを上げるためには、取材対象者から必要な情報を聞いておく必要があります。後から情報がないことや、深掘りできていないことに気づくという懸念を避けるため、要件を整理しておきましょう。

インタビュー質問の作り方とは?

インタビューの成果を左右する最大の要因は「質問の質」です。どんな質問を、どの順番で、どう深掘りするかによって、相手の言葉の深さも記事の魅力も大きく変わります。以下では、効果的な質問作成のポイントを紹介します。

インタビュー質問の作り方とは?

インタビューのゴールから逆算する

質問を設計する際は、記事全体の目的を最初に明確にし、それを達成するために必要な情報を引き出すことを意識しましょう。「このインタビューで何を読者に伝えたいのか」「記事の最後でどんな印象を持ってもらいたいのか」といったゴールがはっきりしていれば、質問も自然と具体的になります。

採用記事なら、仕事観や価値観を引き出す質問が有効ですし、導入事例なら課題や成果に関する問いが中心になります。目的を決めた上で、冒頭で聞くべきこと、深掘りする話題、締めにふさわしい内容など、ストーリーの起承転結を意識して流れを組み立てましょう。

事実より「思考」を重視する

事実を確認するだけの質問は、情報を並べるだけの記事になりがちです。より読者の心に響く記事を作るには、「なぜそう考えたのか」「どうしてその選択をしたのか」といった思考や価値観に迫る質問が効果的です。

表面的な答えの奥にある動機や信念にスポットを当てることで、インタビューに深みが生まれます。例えば「その行動に至った背景は?」「当時、どんな葛藤がありましたか?」といった問いを重ねることで、相手も自身の考えを掘り下げながら話せるようになります。単なる紹介ではなく、その人ならではの言葉を引き出すことを意識しましょう。

読者が知りたいことを調査する

質問は、書き手の興味よりも「読者が本当に知りたいこと」に基づいて設計することが重要です。想定読者がどんな背景を持ち、どんな情報を求めているかを明確にするには、SNSや検索キーワード、過去記事の反応などをリサーチするのが効果的です。

就活生向けの記事であれば「どんな成長があるのか」「どんな仲間と働けるのか」といった視点が必要でしょう。また、読者が普段は聞けないような裏話やリアルな失敗談など、ギャップのあるエピソードは特に関心を集めやすくなります。読者に寄り添った質問作りが、記事の価値を高める鍵となります。

「その人」だから言えることを検討する

質問には「誰に聞いても同じ答えになるもの」と「その人にしか答えられないもの」があります。魅力的なインタビューに必要なのは後者です。つまり、対象者のこれまでのキャリアや立場、性格、挑戦してきたことなどにフォーカスし、その人固有の経験を語ってもらえるような質問を設計することが求められます。

例えば「○○という経験をされたからこそ見えていることはありますか?」など、事前調査を踏まえた上でのオーダーメイドな問いは、相手にとっても嬉しく、信頼関係を深めるきっかけにもなります。テンプレートに頼らず、その人に合った角度から話を引き出す工夫を意識しましょう。

インタビュー記事は企業活動にメリットあり

インタビュー記事は単なる読み物にとどまらず、企業ブランディングや採用強化、営業支援など多面的に効果を発揮するコンテンツです。目的に応じて上手に活用することで、企業の発信力を高められます。以下では、具体的なメリットを見ていきましょう。

インタビュー記事は企業活動にメリットあり

自社サービスの導入事例

顧客やパートナー企業に対するインタビューを通じて、サービスの実際の使われ方や成果を紹介することで、いわゆる導入事例コンテンツが完成します。こうした事例記事は、検討中の見込み客にとって非常に説得力があり、「この企業が使っているなら安心できそう」「自社にも当てはまりそう」といった共感や信頼感を得やすくなるでしょう。

また、単なるスペック紹介ではなく、導入の背景や社内の反応、工夫した点などを語ってもらうことで、リアリティのあるストーリーが生まれます。販促資料や展示会でも活用できるため、営業部門からも重宝されるコンテンツです。

新卒・中途採用の強化

社員インタビューは、採用活動において欠かせないコンテンツの一つです。求職者にとっては、実際に働いている人のリアルな声を通じて、企業の雰囲気や価値観、仕事内容を具体的にイメージすることができます。

また、「どんな人が働いているか」「どんな思いで仕事をしているか」といった情報は、求人票や会社説明資料では伝えきれない企業の内面部分にあたります。インタビュー記事を通じて共感が生まれれば、応募数や志望度の向上、入社後のミスマッチ防止にもつながります。

インタビュー記事はSNSや動画などとも相性が良く、自社の認知拡大に大きく貢献します。

>>株式会社andSTORYのSNS運用サービス

>>株式会社andSTORYの動画制作サービス

自社アピール

経営者や事業責任者、現場で活躍する社員など、キーパーソンへのインタビューを通じて、企業のビジョンや組織文化、事業への想いを伝えられます。広報活動の一環として活用することで、ブランドイメージの強化やステークホルダーとの関係構築にもつながるでしょう。

特に中小企業やスタートアップの場合、大手に比べて知名度が低いため、言葉でらしさを伝える努力が重要です。また、社員自身のモチベーション向上や、社内の一体感を醸成する効果も期待できるため、社外・社内両面でのアピールに有効です。

インタビュー記事はクオリティに差が出やすい

インタビュー記事は、一見すると誰でも書けそうに思えるかもしれません。しかし実際には、事前準備から当日の進行、記事化までの全てにおいて繊細なスキルが求められ、クオリティに大きな差が出る分野です。

まず、インタビュー対象者に対する事前調査力が問われます。表面的なプロフィールをなぞるだけでは深みのある質問は生まれず、内容も平坦になってしまいます。また、話を引き出すコミュニケーション力、要点を見極めて編集する構成力も不可欠です。

経験のあるライターでなければ、相手の魅力を十分に伝えきれず、読者の関心も得られにくいのが実情です。

スタジオウーフーでは、各分野に精通したライターと全国各地のクリエイターが連携し、交通費の負担を抑えながらも高品質な取材対応が可能です。特に地方企業にとって、コストとクオリティを両立できるパートナーとしてご活用いただけます。ぜひ一度ご相談ください。