メルマガのクリック率の平均は?反応率を上げる改善施策を解説

監修

プロデューサー

谷古宇浩司

20年以上にわたってデジタルメディア事業およびデジタルマーケティング事業に従事。アイティメディア株式会社で「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia マーケティング」の編集長、株式会社インフォバーンで「DIGIDAY[日本版]」創刊プロデューサー、「Business Insider Japan」創刊編集長、株式会社はてなで統括編集長などを歴任。デジタルメディア運営の経験をいかし、クライアント企業のデジタルマーケティングの戦略設計コンサルティング、メディア構築、組織づくり等を支援している。2025年7月から株式会社アンドストーリー|株式会社スタジオ・ウーフーにプロデューサーとして参画。

監修

品質管理ディレクター/リーダー

川野寛太

1994年、福岡生まれ。明治大学商学部商学科卒。新卒で株式会社ビックカメラに入社し、白物家電の販売接客に従事。退職後は株式会社マイベストにて白物家電記事の企画立案、商品検証、執筆、ラフ作成、有識者への取材などに携わる。その後、コンテンツ戦略をより深めるためSEO会社へ入社。美容医療、転職サイトなどのWebメディア運営を行った。スタジオウーフーでは、チームのマネジメントを担いつつ、記事の品質管理、SEO分析、自社メディアの運営を担当する。

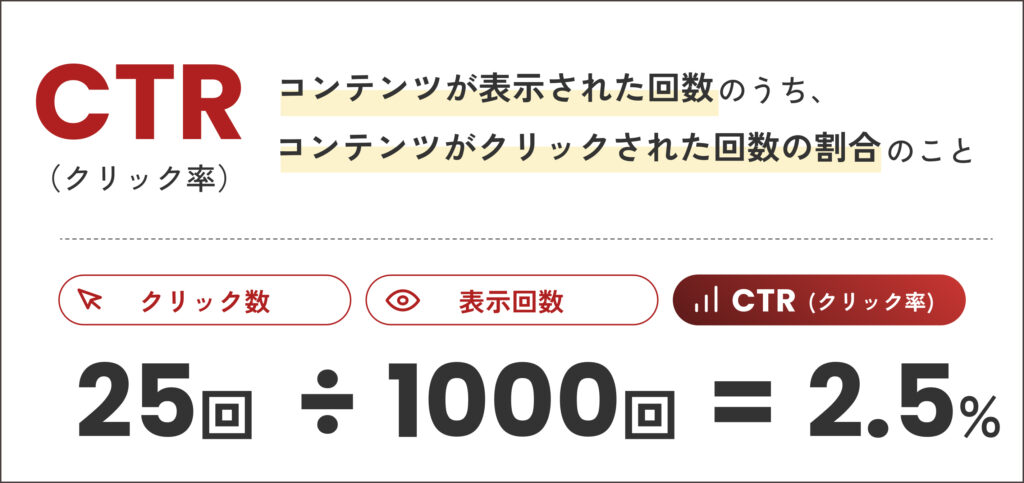

メルマガのクリック率(CTR)の平均は?

メルマガのクリック率(CTR)とは、配信したメールの中でリンクをクリックした受信者の割合を示す指標です。一般的に、全業界の平均クリック率は2〜3%程度とされています。

この数値は目安であり、ターゲット層の属性やメールの内容、配信方法によって大きく変動します。BtoB企業では平均2.5%前後、BtoC企業では2〜2.5%が一般的な水準です。重要なのは、自社のメルマガが業界平均と比較してどの位置にあるかを把握し、継続的に改善を図ることです。

谷古宇浩司

「クリックしてもらう=読者に価値を与える」という考え方は忘れてはなりません。この会社のメールを読むと気づきがある、時間を交換するに値すると感じてもらうことが大切です。

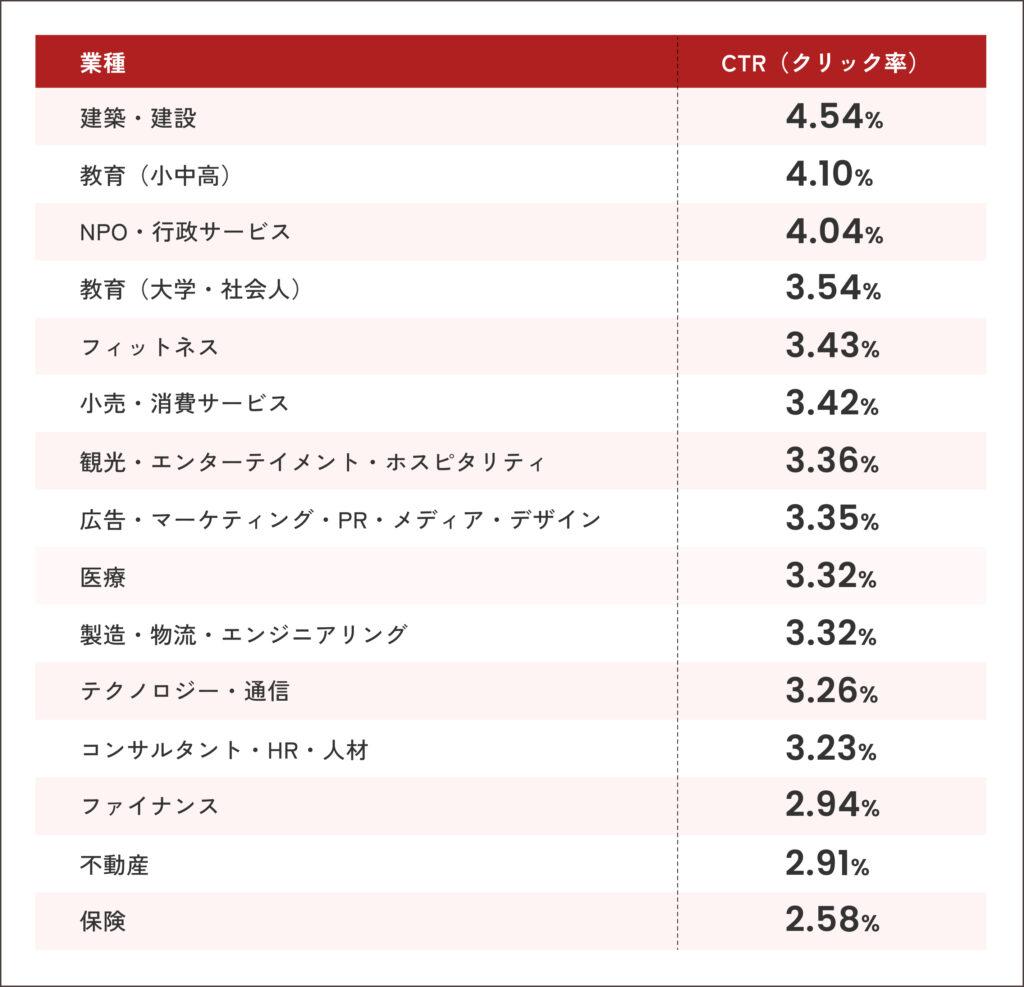

メルマガのクリック率は業界によって違う?

メルマガのクリック率は業界特性によって大きく異なります。読者の興味関心や情報ニーズが業界ごとに違うためです。

たとえば、建築・建設、教育業界では平均クリック率が3〜4%と比較的高い傾向にあります。学習意欲の高い読者層が多く、コンテンツへの関心度が高いためです。一方、保険や不動産業界では2.58〜2.91%程度と、やや低めの数値になることが多いとされています。

また、非営利団体やコミュニティ系のメルマガは、読者との関係性が深いため3〜5%の高いクリック率を記録するケースもあります。

谷古宇浩司

業界別でクリック率に差が出るのは、情報・ナレッジ提供が主軸か、販促・セールスが主軸かの違いにあるとされています。情報・ナレッジ提供が主軸の業界は、BtoB・SaaS・建築や建設・教育系。販促・セールスが主軸の業界は、EC・飲食チェーン・アプリ会員向けプロモーションなどが挙げられます。

クリック率を上げる15のポイント

ここからは、メルマガのクリック率を向上させるための具体的な施策を15のポイントに分けて解説します。

クリック率を上げる15のポイント

ファーストビューに主要メッセージとCTAを配置する

メールを開いた瞬間、読者が最初に目にする範囲をファーストビューと呼びます。この部分に何を置くかで、クリック率は大きく変わります。

多くの読者はメールをスクロールせずに判断してしまいます。Googleの調査でも、画面上部にあるコンテンツは73%の視認率があるのに対し、下部では44%まで落ち込むという結果が出ています。メールも同じで、スクロールする前に重要なメッセージとCTAボタンを見せておく必要があります。

Oracle社の担当者が「開封後1秒以内に注意を引くCTAが必要」と語っているように、現代の読者は忙しく、わずかな時間で判断します。だからこそ、最初の画面で勝負をかけることが大切なのです。

- 参考:Content Marketers, Put Your CTAs Above the Fold (With 1 Huge Exception)

- 参考:The Fold in the Inbox: Hard Line, Soft Line, Imaginary Line?

リンクの位置と数を最適化する

メール内にリンクをいくつ配置するか、そしてどこに置くか。この判断がクリック率を左右します。

Campaign Monitorが大規模なデータ分析を行ったところ、リンク数を増やすほどクリック率が上がり、10個あたりまでは効果が続くという結果が出ました。ただし、あまりに多くのリンクを詰め込むと、逆に何をクリックすればいいのか分からなくなってしまいます。

実際には、メールの冒頭・中盤・最後に1〜3箇所ずつリンクを配置するのがバランスが良いでしょう。

リンク文言を動詞にしてベネフィットを示す

「こちらをクリック」「詳細はこちら」といった曖昧な文言を使っていませんか。これをもっと具体的で行動を促す表現に変えるだけで、クリック率は改善します。

効果的なのは「今すぐ登録する」「無料でダウンロード」「30日間返金保証付きで試す」のように、動詞を使い、読者が得られるメリットを明確に示すことです。クリックした先で何が待っているのかがイメージできれば、読者は安心して行動できます。

曖昧さを排除し、読者の心理に響く言葉を選ぶことが大切です。

セグメント化でターゲットに刺さる内容を届ける

全員に同じメールを送るのではなく、読者を細かく分けてそれぞれに合った内容を届ける。このセグメント化こそ、クリック率を大きく改善する最も効果的な施策かもしれません。

Mailchimpの調査では、セグメント配信を行ったメールは、一斉配信と比べてクリック率が約2倍(+100.95%)も高かったという結果が出ています。業種、役職、興味関心、過去のクリック履歴など、さまざまな軸で読者を分類し、それぞれのニーズに合わせた内容を送ることで、読者は「これは自分のためのメールだ」と感じてくれます。

HTML/テキストメールの両方に対応する

受信環境によっては、HTMLメールがうまく表示されないことがあります。画像がブロックされたり、デザインが崩れたり。そんなときのために、プレーンテキスト版も用意しておくことが大切です。

このマルチパート配信を行うことで、どんな環境でもメッセージとリンクが確実に伝わります。せっかく作ったメールが読者に届かない、リンクが見えない、という事態を避けるための基本的な対策として押さえておきましょう。

モバイル最適化

今やメールの半数以上はスマートフォンで開封されています。具体的には53%のメールがモバイル端末で読まれているというデータがあります。

つまり、スマホで読みやすいデザインになっていなければ、多くの読者を逃してしまうということです。小さい画面でも読みやすいフォントサイズ、指でタップしやすいボタンの大きさ、レスポンシブ対応など、モバイルでの体験を意識した設計が必須と言えるでしょう。

件名と差出人名の工夫

クリック率を上げるには、まず開封してもらわなければ始まりません。そのために重要なのが、件名と差出人名です。

調査によると、約47%の人が件名だけを見てメールを開くかどうかを判断しています。つまり件名で興味を引けなければ、せっかく作った本文は読まれないのです。具体性があり、読者の興味を引く件名を考えることが大切です。

差出人名も同様に重要で、企業名だけでなく担当者の個人名を入れるなど、親近感を感じられる名前にすると効果的です。まずは開封してもらい、その先のクリックにつなげるための入口を整えましょう。

読者のニーズ・ペルソナを明確にして内容をカスタマイズする

誰に向けて書いているのかが曖昧なメールは、誰の心にも響きません。想定読者(ペルソナ)を明確にし、その人の悩みや関心事に直接応える内容を届けることが大切です。

ある調査では、関係のない内容のマーケティングメールに対して78%もの消費者が「フラストレーションを感じる」と答えています。逆に言えば、自分のために書かれたと感じられるメールには高い反応を示すということです。

Campaign Monitorの分析では、パーソナライズされたメールの平均クリック率は41%という驚異的な数字を記録していました。一人ひとりのニーズに寄り添った内容を届けることが、反応を得る最も確実な方法なのです。

訴求のストーリーテリングや具体例・事例を入れる

「このサービスは優れています」と言われるより、「A社はこのサービスを導入して売上が30%アップしました」と具体的な事例を示された方が、心が動きませんか。

人間は物語に引き込まれやすい生き物です。ストーリー仕立ての情報は、単なる事実の羅列より22倍も記憶に残りやすいという研究結果もあります。マーケティングの現場でも、B2Bマーケターの62%が「ストーリーテリングは効果的」と感じており、実際に物語を活用したブランドはコンバージョン率が30%向上したというデータもあります。

メール本文で具体的なビフォーアフター、数字、実例を示すことで、読者は自分の未来をイメージしやすくなります。その結果「自分も試してみたい」という気持ちが生まれ、クリックにつながるのです。

画像とデザインで視覚的興味を引く

テキストだけのメールより、適切な画像やデザインが入ったメールの方が目を引きます。視覚情報は文字より素早く伝わり、感情にも訴えかける力があります。

実際のデータでも、画像などのビジュアル要素を含むメールは、含まないメールと比べて平均クリック率が1.12ポイント高いという結果が出ています。動画を埋め込んだ場合は、クリック率が65%向上したという報告もあります。

ただし注意したいのは、画像が重すぎて読み込みに時間がかかると逆効果になることです。また、メールクライアントによっては画像がデフォルトでオフになっていることもあります。画像には必ずaltテキスト(代替文)を設定し、画像が表示されなくても内容が伝わるようにしておきましょう。

A/Bテストで仮説検証をする

「この件名の方が良いはず」「このボタンの色の方がクリックされるはず」。そう思っていても、実際に試してみると予想と違う結果になることはよくあります。

だからこそA/Bテストが重要なのです。件名、本文、CTA文言、ボタンの色や位置など、一つひとつの要素を実際に比較し、データで判断することができます。担当者の主観や推測ではなく、統計的に意味のある結果に基づいて改善を重ねていくことで、クリック率は着実に向上します。

メール本文は簡潔にして論点を絞る

長々とした文章は、最後まで読んでもらえません。Litmusの調査では、平均的なメールの閲読時間はわずか13.4秒程度だったという結果が出ています。

このわずかな時間で伝えきるには、一つのメールに一つのテーマに絞り、要点をコンパクトにまとめることが大切です。複数の話題を詰め込むと、読者は混乱し、結局何も行動しないまま閉じてしまいます。

段落は短く、箇条書きも活用しながら、サッと読める構成を心がけましょう。シンプルで分かりやすいメールは、最後まで読んでもらえる確率が高く、CTAに到達する読者も増えます。

リンク先を最適化する

せっかくメールでクリックしてもらっても、リンク先のページが重くてなかなか開かなかったら、読者は戻ってしまいます。ページの読み込みが3秒を超えると、約53%の人が離脱するというデータがあります。

また、メールで約束した内容とリンク先のページの内容が違っていたら、読者は「騙された」と感じてしまいます。メールからランディングページへ、メッセージとトーンの一貫性を保つことが信頼構築につながります。

メール内だけでなく、クリック後の体験まで含めて設計することで、読者は「クリックして良かった」と感じてくれます。この満足体験が、次回以降のクリック率にもつながるのです。

- 参考:Website Speed Statistics

- 参考:Reshape Your Digital Approach: The Essential Guide to Landing Page and Email Marketing

定期的な振り返り・PDCAを回す

一度改善したら終わり、ではありません。読者の反応や市場の状況は常に変化しているため、定期的にデータを見直し、改善を続けることが大切です。

配信ごとに開封率やクリック率、どのリンクがクリックされたかを記録し、分析します。「今回は件名Aの方が反応が良かった」「セグメントBにはこのコンテンツが響かなかった」といった学びを次回に活かすことで、施策の精度は回を重ねるごとに高まります。

継続的なテストと最適化により、時間とともにメールのクリック率は大きく改善していきます。反対に分析を怠ると、効果が頭打ちになったり、環境の変化に対応できず数字が下がってしまうこともあります。振り返りと改善のサイクルを回し続けることが、長期的な成果につながります。

配信タイミング・頻度を最適に調整する

いつメールを送るかも、クリック率に影響します。Salesforceの調査では、BtoBメールは火曜から木曜に反応が良く、特に午前9〜11時の送信が開封率・クリック率ともに高いという結果が出ています。

月曜の朝は未読メールが溜まっていて埋もれやすく、金曜の夕方から週末はビジネス層が休みに入るため反応が落ちます。また、昼休み前後(正午頃)もメールをチェックする人が多いため効果的です。

もう一つ大切なのが配信頻度です。送りすぎは禁物ですが、逆に間隔が空きすぎると存在を忘れられてしまいます。週1〜月2回程度を目安に、自社の読者に合った頻度を見つけていきましょう。

- 参考:The best time to send marketing emails

- 参考:Do You Know Why People Are Unsubscribing From Your Emails?

メルマガの弊社事例

医療領域に特化したWeb制作会社のメルマガでは、ユニークCTRが1.9%と低下していました。

本文内にリンクが散在し押しどころが不明確だったため、CTAを一本化。冒頭3行直後にはボタンを配置するとともに、文言は「無料チェックリストをダウンロード」に統一し、UTMで遷移を計測しました。

重複リンクの整理とファーストビューの軽量化も実施した結果、ユニークCTRは1.9%→4.6%へ改善し、LP到達率も向上しました。その後は、スマホ前提のボタン最適化により誤タップが減り、クリックの質も安定しています。

メルマガ運用に困っている人へ

メルマガのクリック率を改善するには、コンテンツ制作、配信戦略、データ分析と、幅広いスキルが必要です。「社内だけでは手が回らない」「もっと専門的なアドバイスが欲しい」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなときは、メルマガ運用のプロに相談するのも一つの選択肢です。

スタジオウーフーでは、読者の心を動かすメルマガのテキスト作成を支援しています。クリック率を高める文章設計や、ターゲットに響くメッセージングなど、専門的な視点からサポートします。

また、親会社のアンドストーリーでは、メルマガの企画立案から配信運用、効果測定、改善提案まで、一貫したコンサルティングサービスを提供しています。セグメント設計やA/Bテスト、PDCAサイクルの構築など、メルマガマーケティング全体をお任せいただける体制があります。

メルマガの成果を最大化したい、運用体制を強化したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。