お役立ち記事

2025.12.5

記事監修とは?専門家を選ぶポイント・費用相場・依頼方法を解説

インターネット上には便利な情報があふれる一方で、誤った内容や根拠のない情報も多く混在しています。とくに医療・法律・金融などのYMYL領域では、信頼できる情報を発信できるかどうかが、企業の信用や事業成果を左右する重要なポイントになります。

そこで注目されているのが、専門家が記事内容をチェックして正確性と信頼性を担保する「記事監修」です。本記事では、記事監修の基本から、依頼するメリット、監修者の選び方、業界別の費用相場、依頼方法までをわかりやすく解説します。

監修

プロデューサー

谷古宇浩司

20年以上にわたってデジタルメディア事業およびデジタルマーケティング事業に従事。アイティメディア株式会社で「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia マーケティング」の編集長、株式会社インフォバーンで「DIGIDAY[日本版]」創刊プロデューサー、「Business Insider Japan」創刊編集長、株式会社はてなで統括編集長などを歴任。デジタルメディア運営の経験をいかし、クライアント企業のデジタルマーケティングの戦略設計コンサルティング、メディア構築、組織づくり等を支援している。2025年7月から株式会社アンドストーリー|株式会社スタジオ・ウーフーにプロデューサーとして参画。

監修

編集企画チーム/リーダー

橋本茜

1992年、大分生まれ。大学在学中に編集の仕事に憧れ、ブランディング会社で経験を積む。その後、現場のディレクションを学ぶために上京し、女性マーケティングを主軸とした編集プロダクションに勤務。アパレルを中心にカタログ制作やファッション誌の企画、撮影や誌面のディレクションを経験した。紙媒体だけでなく、Web業界での経験や知見も深めるため、2021年に株式会社アンドストーリー/株式会社スタジオ・ウーフーに入社。これまでの経験を活かし、編集ディレクターとして多種多様なコンテンツ制作に従事しつつ、チームマネジメントも手がける。

記事監修とは?

「記事監修」とは、書籍やWeb記事などのコンテンツ内容を専門家がチェックし、情報の正確性や妥当性を保証することです。医師や弁護士、大学教授などその分野の有資格者・専門家が第三者の視点で記事を確認・修正し、内容を裏付けます。

とくに医療・法律・金融といった分野では、誤った情報によるトラブルや炎上が後を絶たず企業の信用に直結しかねません。そのため近年、多くの企業が専門家による監修を採用しており、情報の正確性を担保して発信内容への信頼性を高めています。

谷古宇浩司

記事監修では、情報の正確性の担保、専門用語の誤用防止、推敲に関わる修正提案を行います。情報があふれる現代だからこそ、記事監修の価値が高まっているのです。

記事監修を依頼する3つのメリット

記事監修には、「正確な情報を届けたい」「SEOで上位を狙いたい」「炎上リスクを避けたい」といった企業の課題をまとめて解決できる大きなメリットがあります。

とくに専門性の高い領域では、専門家のチェックが入っているかどうかで記事の信頼性は大きく変わります。ここでは、企業メディアが記事監修を導入することで得られる代表的な3つのメリットをわかりやすく解説します。

コンテンツマーケティングにおける監修の効果

①情報の正確性を確認できる

専門家による監修最大のメリットは、記事の内容が正しいかどうかをしっかり確認できる点です。監修を受ければ、記事内の誤りや不適切な表現を是正でき、読者に対して常に正確で信頼性の高い情報を提供できます。

専門知識が求められる医療や法律、技術分野の記事では、専門家の監修はもはや欠かせないプロセスです。監修者の名前を記事に記載することでコンテンツ自体の価値や信頼度も向上し、結果としてブランドイメージの強化にもつながります。

②記事のSEO対策に貢献する

専門家による監修は検索エンジン対策(SEO)にも好影響をもたらします。実際、人の健康やお金に関わるジャンルでは、専門家監修コンテンツが検索順位の向上につながるケースが多く報告されています。

Googleはコンテンツ評価の指標としてE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を掲げており、資格を持つ専門家によるチェックは記事の権威性・信頼性を高めるためSEO上有利と考えられます。

監修者プロフィールを掲載し「誰が情報を保証しているか」を明示することで、検索エンジンにもユーザーにも質の高いコンテンツだと認識されやすくなるのです。

③炎上対策になる

記事の誤情報はSNS等を通じて一瞬で拡散し、企業にとって大きな炎上リスクとなります。近年はユーザー自身が自由に発信できる時代のため、記事に事実と異なる記載や食い違いがあると、指摘が瞬く間に広まり炎上を招きかねません。

しかし専門家に監修してもらえば、情報の齟齬を事前に無くしユーザーからの信頼性も高まるため、結果的に炎上リスクを大幅に軽減できます。リスク管理の面でも、記事監修は重要な対策と言えるでしょう。

谷古宇浩司

企業が誤った情報を公開すると、その企業に対する信用が揺らいでしまいます。保険をかける意味においても、記事監修を検討してみてください。

記事監修がSEO対策に必要な理由とは?

検索エンジンの評価基準は年々高度化し、単に記事を量産するだけでは上位表示できない時代になりました。とくに医療・金融・法律といったYMYL領域では、情報の正確性や専門性が厳しく見られるため、専門家の監修があるかどうかがSEO評価に直結します。

なぜ記事監修がSEO対策に欠かせないのか、その背景となるGoogleアルゴリズムの変化やE-E-A-Tとの関係性を解説します。

記事監修がSEO対策に必要な理由とは?

Googleアルゴリズムが変化したから

2010年代後半以降、Googleの検索アルゴリズムは「量より質」重視へと大きく舵を切りました。かつては記事数やキーワード量で評価されていた時代もあり、大量生産された質の低い記事でも上位表示されることがありました。

その最たる例が2016年に問題となった医療サイト「WELQ」で、専門家の裏付けがない記事を量産し検索上位を独占していたのです。しかしWELQ問題をきっかけにGoogleはアルゴリズムを改良し、現在は専門性・信頼性の高いコンテンツ(記事)が正当に評価されるようになりました。

このような変化に伴い、SEOでも専門家監修によるコンテンツ品質向上策が重要視されているのです。

YMYL領域ではE-E-A-Tが求められるから

金融・医療・法律など人々の生活や人生に大きな影響を与える分野は「YMYL(Your Money or Your Life)」と呼ばれ、Googleはそうしたトピックのコンテンツでは特にE-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)の充実度を重視すると明言しています。

実際に医療や法律、金融などYMYL領域では、誤った情報が誰かの人生を狂わせる可能性すらあるため、他のジャンル以上に高い信頼性と専門性が求められます。専門家による記事監修は、このE-E-A-Tの指標を満たす有効な方法です。

誰が情報を作成したかを明確に示すことはコンテンツの価値評価につながるため、YMYL分野の記事では監修者の氏名や経歴を示すことが強く推奨されます。

谷古宇浩司

Googleがヘルプフルコンテンツアップデートを実装して以降、コンテンツ(記事)の質が問われるようになりました。ユーザーが読むに値するのかという視点でコンテンツ制作を見直すとよいでしょう。

記事監修者を選ぶ3つのポイント

記事監修の質は「誰に依頼するか」で大きく変わります。専門家なら誰でも良いわけではなく、実務経験・資格だけでなく、コミュニケーションのしやすさや納期対応力など、制作現場で支障が出ないかどうかも重要な判断材料です。

ここでは、初めて監修者を選ぶ方でも失敗しないよう、押さえておくべき3つのポイントを分かりやすく解説します。

記事監修者を選ぶ3つのポイント

①実務経験を経て、資格や専門性を有しているか

自社の記事内容に適した専門家を選ぶことが、監修成功の第一歩です。候補となる監修者の専門分野や保有資格、実績(過去の執筆・監修経験など)を総合的に確認しましょう。

例えば、医師や弁護士など国家資格保有者であれば、その資格証や所属団体を通じて経歴を証明してもらうと安心です。

万一、監修者が資格や経歴を偽っていた場合、起用した企業側も信用を損ねるリスクがあります。そうしたリスクを避けるためにも、専門家のプロフィールや業績を入念にチェックし、本当に信頼できる人物か見極めることが重要です。

②スムーズに意思疎通できるか

監修者との相性やコミュニケーションの円滑さも重要な選定ポイントです。実際に候補の専門家と打ち合わせを行い、こちらの意図を正しく汲み取ってくれるか、説明がわかりやすいかなどを確かめてみましょう。

専門知識が豊富でも意思疎通が難しい相手では、記事制作・修正の過程でストレスが生じる可能性があります。依頼内容やフィードバックのやり取りには時間と手間がかかるため、コミュニケーション不足は誤解やトラブルの原因になります。

こまめに連絡が取れ、柔軟に対応してくれる監修者を選ぶことで、スムーズに質の高い記事制作を進められるでしょう。

③スケジュールや価格に問題がないか

候補の専門家が希望する制作スケジュールに対応できるか、予算内で依頼できるかも事前に確認すべきポイントです。人気の高い専門家ほど多忙で、こちらの希望納期に間に合わない可能性もあります。

そのため余裕を持った締め切りを設定するか、代替の監修者を用意するなどスケジュール調整の対策が必要です。また、有名な専門家ほど監修料は高額になる傾向があるため、事前に見積もりを取り費用対効果を検討しましょう。

一般に国家資格を持つ専門家への監修依頼は費用も高めですが、それに見合う信頼性向上効果があります。予算オーバーとならない範囲で、実績や知名度に応じた適切な報酬を提示することが大切です。

【業界別】記事監修の費用相場

記事監修の費用は、依頼する業界や専門家の資格・実務経験によって大きく変動します。医療や法律のように専門性が高くリスクの大きい分野ほど費用は高く、ビジネス系や一般情報であれば比較的リーズナブルに依頼できるケースもあります。

ここでは、主要な5つの業界ごとに一般的な費用相場を整理し、自社の予算計画や依頼判断の参考にできるよう分かりやすく解説します。

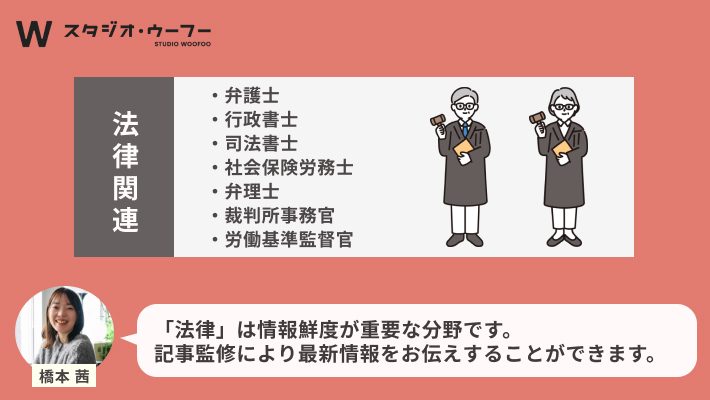

法律関連

法律分野の記事を専門家に監修してもらう場合の費用相場は、1記事あたり約1万~5万円程度が一般的です。企業法務や契約書解説といったテーマでは弁護士に依頼するケースが多く、また税務・会計分野では公認会計士や税理士に依頼することになります。

契約書のチェックや税制の正確な解説など専門知識が要求されるため、比較的高めの報酬設定になりやすいですが、その分リスク回避や最新情報の提供といった付加価値も得られます。

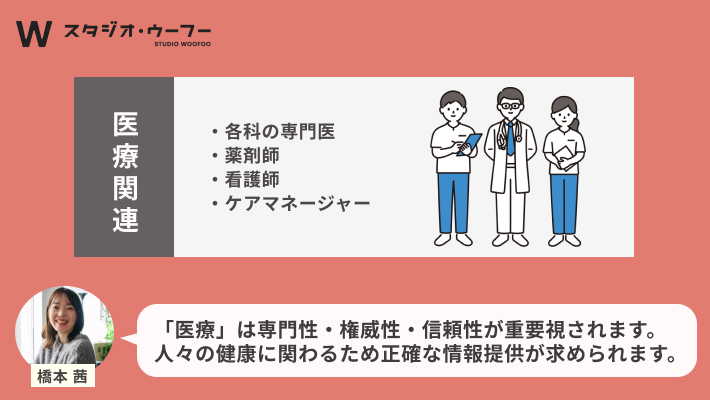

医療関連

医療・ヘルスケア分野の記事監修料は、1記事あたりおおよそ2万~10万円が相場です。内容の専門性が極めて高く、医師や薬剤師など国家資格を持つ監修者への依頼が一般的なため、他分野に比べて高額になる傾向があります。

専門用語の解釈や最新医療情報のチェックなど、専門家ならではの知見が求められる領域であり、監修料が高めでも信頼性確保のために投資する企業が多いです。人命に関わる情報であるだけに、医療系記事では必ず専門家の目を通すことが推奨されます。

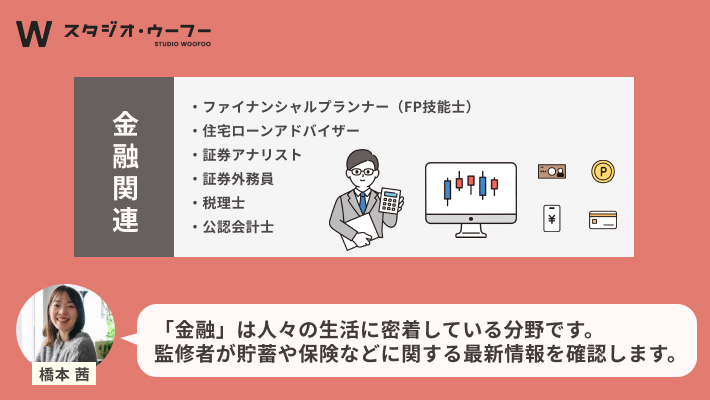

金融関連

金融分野の記事監修料は、依頼する専門家の種類によって変動しますがおよそ1記事あたり1.5万~5万円程度が目安です。ファイナンシャルプランナーや証券アナリストなど有資格者に依頼する場合もあれば、銀行出身者など実務経験者にお願いするケースもあります。

扱うテーマによっては法律・会計分野と重なるため、報酬水準も司法書士や税理士への依頼に近いレンジになる傾向があります。例えば、資産運用や保険商品に関する記事では誤情報が大きな損害を生む可能性があるため、専門家による慎重なチェックが重要です。

ビジネス関連

ビジネス全般の記事については、監修者の資格有無やジャンルの専門度によって費用に幅があります。特定の国家資格を要しない経営論やマーケティング分野の記事では、大学教授やコンサルタントなどその道の専門家にお願いして1記事あたり数千円~3万円程度というケースも多く見られます。

一般的なビジネス知識であれば、実務経験豊富なプロ人材によるレビューでも十分で、医療・法律ほど高額にはなりにくいでしょう。ただし人事労務や知的財産など専門知識が要求されるテーマでは、それぞれ社会保険労務士や弁理士などの有資格者を起用し、相応の報酬を支払う必要があります。

不動産・住まい関連

不動産業界の記事監修には、不動産鑑定士や宅地建物取引士といった資格保持者が関わるケースが多いです。相場感としては1記事あたり約2万~5万円が一般的で、不動産鑑定士の場合はその範囲に収まる依頼がほとんどです。

物件の評価額や不動産法規、税制など専門知識が問われる内容では、専門家による事実関係の確認が不可欠となります。とくに不動産投資や相続・税金に関する記事では監修の有無で信頼性が大きく変わるため、費用をかけてでも鑑定士等にチェックを依頼する価値が高いでしょう。

住宅ローンや住まいの選び方といった生活寄りのテーマであっても、最新の市場動向に詳しいFP(ファイナンシャルプランナー)などの監修を受ければ、読者の安心感につながります。

記事監修の依頼方法

記事監修を依頼する方法にはいくつか選択肢があり、それぞれに「費用感」「手間」「品質」のバランスが異なります。コンテンツ制作会社に任せてスムーズに進める方法もあれば、SNSやクラウドソーシングで専門家を個別に探す手段もあります。

自社のリソースや記事の専門性に応じて最適な依頼方法を選ぶことが、無理なく高品質な記事監修を実現するポイントです。ここでは、主要な2つの依頼パターンをわかりやすく紹介します。

記事監修の依頼方法

コンテンツ制作会社に依頼する

専門のコンテンツ制作会社や記事監修サービスに依頼する方法です。記事テーマに合った適切な専門家をキャスティングしてもらえるため、自社で個別に監修者を探す手間が省けます。またディレクターが間に入って調整してくれるので、専門家とのやり取りや修正対応がスムーズです。

費用相場は1記事あたり1万~5万円程度で、他の方法より高めですが、医療・法律などリスクの大きいジャンルではその分安心感があります。実際、記事の品質保証やトラブル対応まで含めて任せられるため、自社の工数削減につながるのが大きな利点です。

スタジオ・ウーフーも、医療・不動産・法律・人材など専門性の高い業界で多数の記事監修実績があり、監修による専門性・信頼性・権威性の担保と編集力・SEO対策を組み合わせて最適な提案を行っています。専任ディレクターによる専門家のアサインから記事制作・監修まで一括対応し、品質と効率を両立したサービス提供が可能です。

SNSやクラウドソーシングで依頼する

自社で直接、監修者となる専門家を探して依頼する方法もあります。例えばTwitterやLinkedInなどSNSで情報発信している医師・士業にアプローチしたり、クラウドソーシングサイトで募集をかけたりするケースです。

直接依頼する場合、仲介手数料がかからない分数千円~1万円程度から依頼できることもあり、コストを抑えられるのがメリットの一つです。しかしその反面、どの専門家にお願いするかの選定や、報酬・納期など契約交渉を自分たちで行う必要があります。

とくに初めて監修を依頼する場合は交渉に手間取ることも多く、同時に複数の候補とやり取りするなど意外とリソースを割かれる点に注意が必要です。クラウドソーシング経由では1件5,000円程度から募集できますが、応募者の実績や評価にばらつきがあるためしっかり見極める必要があります。

記事監修者のクレジットで記載すること

記事監修を行った場合は、監修者の情報を記事内に明確に記載することで、読者と検索エンジンの双方に「この情報は専門家が保証している」という信頼を伝えられます。とくにYMYL領域では、誰が監修したのかを示すクレジット表記がE-E-A-T向上に欠かせない要素です。

ここでは、監修者クレジットに必ず載せるべき情報と、その書き方のポイントを解説します。

名前と肩書

監修者に記事をチェックしてもらった場合、記事内にその監修者の情報を明示することが重要です。具体的には、監修者の名前と肩書(資格・職業)をはっきりと記載しましょう。

例えば「〇〇医院院長・医学博士 △△先生」や「□□法律事務所 弁護士 ○○」といった形で、専門家としての立場が一目で分かるようにします。監修者が所属する組織名や資格名を併記することで、その人物が当該分野のプロであることを読者に伝えられます。

肩書きを含めた名前の表記はコンテンツ自体の権威付けにもなり、読者の安心感につながります。

プロフィールと経歴

監修者の簡単なプロフィールや経歴もあわせて記載しましょう。監修者の専門性を読者に伝えるため、所属先・保有資格・主な実績・略歴などがわかる紹介文を掲載するのが理想的です。

せっかく専門家に監修してもらっても、プロフィールで監修者の専門性を示さなければ読者の信頼を得ることはできません。顔写真や経歴を含む詳細なプロフィールの記載は、「その監修者が実在し責任を持って内容を保証している」ことの証明にもなり、情報の正確性と責任の所在を明らかにします。

誰が記事内容をチェックしたのかを明示することで、読者にとっても安心して読み進められるコンテンツになるのです。

スタジオ・ウーフーには記事監修者が多数在籍!

スタジオ・ウーフーでは、医療・法律・金融・不動産・人材・ビジネスなど、YMYL領域を中心に幅広いジャンルの専門家と連携し、記事監修体制を整えています。単に「資格を持っている専門家をアサインする」だけでなく、実務経験が豊富で、発信内容に責任を持てる監修者のみを厳選しているのが強みです。

さらに、社内の編集ディレクターが記事構成から原稿制作、監修者との調整まで一貫して担当するため、以下のようなメリットがあります。

- ・監修者とのやり取りがスムーズ

- ・初稿~監修完了までのスケジュール管理が簡単

- ・SEOを前提にした“監修される前提の原稿”を制作

とくにYMYL領域では、E-E-A-Tの担保が検索結果にも直結するため、専門家監修は欠かせません。スタジオ・ウーフーでは、医師・薬剤師・公認会計士・税理士・弁護士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナーなど、各業界で活躍する専門家と継続的なパートナーシップを構築しており、テーマに応じた最適な監修者を提案できます。

スタジオ・ウーフーは親会社アンドストーリーと連携し、SEO記事制作・取材記事制作・ホワイトペーパー制作・メルマガ制作・漫画制作・Webサイト制作・SNS運用などを手がけています。お気軽にお問い合わせください。